Епархиальная комиссия по работе с вузами приглашает московских студентов на лекторий, посвященный благоверному князю Александру Невскому

В конце мая в Московской духовной академии пройдут дни благоверного князя Александра Невского, в рамках которых будут организованы авторские лекции для студентов, а также состоится презентация нового интерактивного сайта «Александр Невский». Мероприятия приурочены к празднованию 800-летия со дня рождения святого.

Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы предложила московским студентам 25 мая посетить Свято-Троицкую Сергиеву лавру и принять участие в интерактивном лектории в МДА, на котором выступят яркие представители исторической науки.

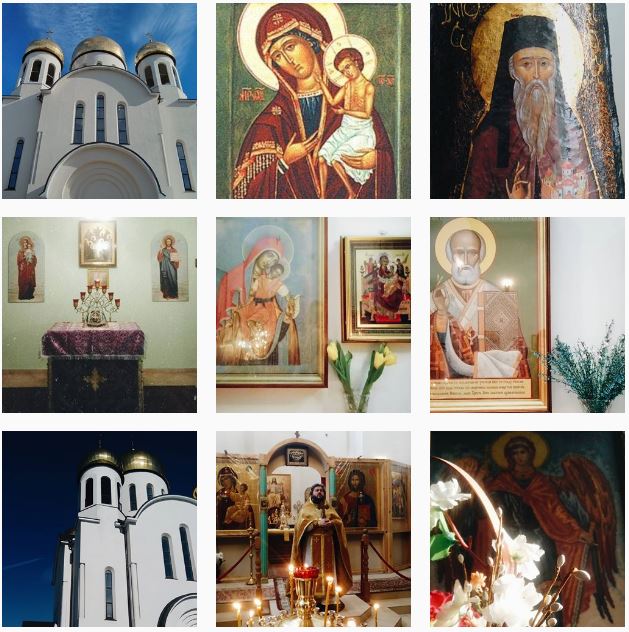

Лекции пройдут в стенах Московской духовной академии, центрального высшего учебного заведения Русской Православной Церкви и старейшего вуза России. Студенты не только посетят уникальное историческое место, но и посмотрят на жизнь духовной школы изнутри.

***

Руководитель проекта «Александр Невский» священник Анатолий Колот рассказал в интервью о том, что ждет гостей лектория.

— Епархиальная комиссия по работе с вузами предложила московскому студенчеству принять участие в днях благоверного князя Александра Невского, организуемых Московской духовной академией, что, надеемся, станет большим событием в жизни столицы. Все желающие смогут посетить Троице-Сергиеву лавру и МДА. Отец Анатолий, какая программа ждет гостей?

— В дни Александра Невского, которые мы планируем провести в мае в стенах Московской духовной академии, пройдут лекции для молодежи и всех желающих. Наш лекторий — это не научное мероприятие и не конференция. Он будет состоять из открытых авторских лекций, которые прочтут яркие представители исторической науки. Как мы полагаем, лекции должны пройти с максимальным вовлечением слушателей, быть интересными для широкой аудитории. Нам очень хочется сделать так, чтобы люди, которые придут на лекции не скучали. Кроме того, в рамках лектория мы сможем организовать экскурсию по Троице-Сергиевой лавре, в народе ее называют «сердцем России» и духовным центром нашей страны. В Лавре очень много интересного, уникальный архитектурный ансамбль, который формировался в течение 400 лет. Участники экскурсии познакомятся с историей и жизнью монастыря, посмотрят древние фрески, поднимутся на самую высокую колокольню в России, полюбуются видами Лавры, города Сергиева-Посада и окрестностей. Важно то, что лекторий пройдет в стенах Московской духовной академии, и это тоже может быть интересно студентам светских вузов, так как не всегда представляется возможно попасть в стены духовной школы и посмотреть, как ее жизнь выглядит изнутри. Московская духовная академия — это центральное высшее учебное заведение Русской Православной Церкви и старейший вуз России, который был основан в 1685 году. Поэтому у студентов будет возможность побывать в уникальном историческом месте и получить яркие впечатления.

— Расскажите, пожалуйста, о лекторах, которые у вас выступят.

— Лекторы у нас выступят очень интересные, среди них доктор исторических наук Р.А. Соколов, который является директором Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и специализируется именно на личности Александра Невского, является одним из лучших специалистов по этой теме в исторической науке сегодняшней России. Также выступят два замечательных лектора из Московского государственного университета — кандидаты исторических наук А.В. Лаушкин и А.Е. Тарасов. Все они принимали участие в создании интернет-сайта, посвященного Александру Невскому, презентация которого состоится в мае.

— В своем интервью сайту Богослов.ру Вы рассказали о том, что интернет-сайт «Александр Невский» будет интересен молодежи, кроме текстового, фото- и видео-форматов будет много интерактива. Расскажете поподробнее?

— Разделы сайта «Александр Невский» будут очень оригинальными и нестандартными. Посетители смогут увидеть географические объекты времен Александра Невского и сопоставить их с нынешними, проследить линию жизни князя, увидеть события мировой истории XIII века. Всю информацию будет дополнять серия инфографики, которую можно будет свободно скачать и использовать даже в учебных целях. Один из блоков — своего рода интерактивный музей с изображениями вещей, сохранившихся с эпохи XIII столетия, которые можно будет приблизить и рассмотреть детально. На сайте будет много интерактивных тестов. Также пользователи смогут принять участие в историческом квесте, им будет предложено одеть русского и других воинов в соответствующую амуницию XIII века. И это далеко не все. Не хочется раскрывать все подробности, пусть что-то останется сюрпризом.

— На чем следует молодым людям, студентам делать акцент, знакомясь с жизнью святого Александра Невского?

— В Вашем вопросе прозвучало фраза «святого Александра Невского». В этой связи я бы хотел отметить, что наш сайт ориентирован на широкую аудиторию, не только на православных людей. Мы рассматриваем личность благоверного князя Александра Невского с разных сторон, есть конечно и тема святости, но это лишь часть. Личность Александра Невского уникальна и в некотором смысле универсальна, поэтому она — для всех жителей России, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности. Князь был выдающимся государственным деятелем XIII века. В его время было принято решать вопросы силой, огнем и мечом преодолевать государственные проблемы, он же проявлял удивительное миролюбие. Хотя, как мы знаем, ему приходилось сражаться, и он не проиграл не одной битвы, но акцент в своей политике он делал все-таки не на войне, а на мире. Это очень важный опыт для нас сегодня.

— Чем может быть светскому молодому преподавателю или студенту интересен святой Александр Невский в научной работе?

— Хотел бы сказать немного о другом. Очень много мифологии вокруг его личности, много домыслов и альтернативных видений истории, которые не подтверждаются фактами и источниками. Мне кажется, что одна из задач ученых — развеивать мифы и делать так, чтобы в информационном пространстве присутствовало, в первую очередь, аутентичное содержание о жизни и наследии князя.

— Знаю студентов, которых волнует вопрос: в чем я могу подражать человеку, который жил в XIII веке? Что бы Вы ответили?

— Александр Невский своей жизнью показал, что не человек для государства, а государство для человека. Мне кажется, что это заслуживает внимания и на этом нужно делать акцент. Опыт XIII века может быть интересен как сегодняшним руководителям государства, так и его жителям, в первую очередь — молодым людям.

— От лица Комиссии по работе с вузами и научным сообществом благодарю Вас за беседу!