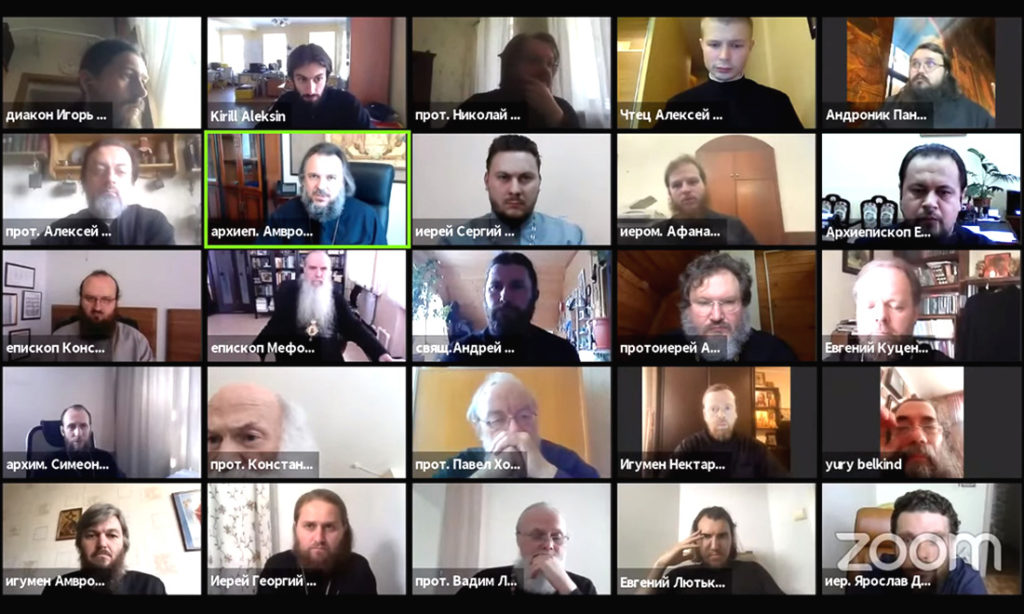

Состоялся первый онлайн-семинар «Пастырская аскетика сегодня»

10 июня 2020 года на площадке портала для священнослужителей «Пастырь», духовенство из разных стран обсудили актуальные вопросы пастырской аскетики в онлайн-формате.

Сайт «Пастырь» с начала своей работы в 2016 году регулярно проводит пастырские семинары, собирающие священников из разных епархий для обсуждения самого широкого круга острых проблем пастырского служения. Ранее все семинары проводились в Москве на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время, когда очная встреча временно стала невозможной, а число вопросов для обсуждения не уменьшилось, было решено впервые провести семинар в дистанционном формате — с помощью Zoom-конференции и YouTube-трансляции.

В мероприятии приняли участие ректор Сретенской духовной семинарии архиепископ Верейский Амвросий, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий, ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин и более 30 священников из России, Украины, Белоруссии и Коста-Рики. Еще 50 человек следили за дискуссией через канал в YouTube.

Со вступительным докладом выступил архиепископ Верейский Амвросий, обозначивший основные вопросы пастырской аскетики, предлагаемые к обсуждению. В частности, владыка Амвросий рассказал о практике ежедневного самоиспытания в форме дневника, которой придерживался праведный Иоанн Кронштадский, подобная практика сохраняется в среде духовенства и в настоящее время. В качестве примера владыка также вспомнил о дневниках приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, тридцатая годовщина интронизации которого праздновалась в этот день.

Дискуссию после доклада открыл доктор богословия, декан богословского факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский. В своем выступлении он отметил важность литургической перспективы пастырской аскетики, которую можно обозначить выражением, используемым в священнической традиции: «Отслужил Литургию, начинай готовиться к следующей».

В ходе дальнейшего обсуждения епископ Каменский Мефодий развил мысль о важности наблюдения священником за своим духовным состоянием — в том числе для того, чтобы понимать, какой совет он может дать вопрошающему, а какие советы превышают его собственный духовный уровень. Владыка Мефодий отметил, что для подобного самонаблюдения крайне важна поддержка духовника, рассказал о своих духовных наставниках и выразил сожаление, что многие священники исповедуются всего несколько раз в год — в отличие от большинства мирян, которые гораздо чаще прибегают к таинству Исповеди и духовному совету.

С докладом на тему «Аскетика для священников и аскетика для мирян» выступил руководитель информационно-издательского отдела Саратовской епархии игумен Нектарий (Морозов). Он подчеркнул, что некорректно было бы говорить о принципиально различных аскетиках, потому что принципы христианской аскетики являются едиными — и для мирян, и для белого духовенства, и для монашествующих, различается лишь практическая составляющая. Отец Нектарий дал определение цели христианской аскетики, выведенное преподобным Симеоном Новым Богословом, поделился мнением о различных подходах к аскетике с практической точки зрения и о разной мере ответственности со стороны духовенства и мирян. Продолжая поднятую епископом Мефодием тему духовного окормления священников, отец Нектарий рассказал о том, как давал советы его духовник архимандрит Кирилл (Павлов) — когда он слышал ответ от Бога, когда давал совет из собственного опыта, а когда помогал человеку найти ответ самому.

Вопрос о том, как священнику услышать ответ от Бога и стоит ли что-то говорить, если ты этот ответ не слышишь, вызвал оживленную дискуссию среди участников семинара. В частности, духовник Московской областной епархии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Красногорска протоиерей Константин Островский призвал также избегать другой крайности: «Смиряясь, нужно не смущать людей. Если ты все время избегаешь давать советы и твердишь, что ничего не знаешь — люди придут в смущение. Это все равно что человек пришел в поликлинику, а врач говорит, что ничего не умеет. Но ведь человек ожидает, что его будут лечить. Поэтому долг священника — понести труд и искать ответы на обращенные к нему вопросы».

Преподаватель Сретенской семинарии протоиерей Вадим Леонов выступил с докладом «Как соотносится психология и пастырская аскетика?».

Продолжая поднятую в самом начале мероприятия владыкой Амвросием тему, отец Вадим охарактеризовал пять наиболее распространенных вариантов отношения духовенства Русской Церкви к психологии: отвержение, сепарация (нет ни сотрудничества, ни отвержения), кооперация (сотрудничество с психологами), синкретизм (священник дополняет свои пастырские приемы психологией) и замещение (священник фактически становится психотерапевтом). Он попросил всех участников онлайн-семинара проголосовать в чате за тот вариант, который ближе всего определяет их собственное отношение к психологии; большинство голосов было отдано за кооперацию и сепарацию.

Дискуссию продолжил епископ Зарайский Константин, выразивший свою позицию относительно места психологии в пастырской деятельности. Он предложил на одном из следующих семинаров подробно поговорить о том, каким должен быть строй жизни священника.

В целом, тема психологии в душепопечении вызвала ряд откликов. В частности, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Сан Хосе (Коста-Рика) иерей Георгий Капланов рассказал о собственном опыте применения психологического образования в пастырской деятельности, а архиепископ Биробиджанский Ефрем — об опыте Хабаровской духовной семинарии, которая некоторое время была экспериментальной площадкой для апробации более расширенного курса психологии при подготовке будущих священников. По итогам дискуссии было решено более подробно обсудить эту тему на одном из будущих пастырских семинаров.

С последним докладом в рамках встречи выступил настоятель московского храма прп. Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. В своем докладе «Аскетика самоизоляции» отец Александр отметил, что в период пандемии многие жаловались на сложность распределения освободившегося времени — отсутствие внешней структуризации жизни оказалось сложной проблемой, в том числе и духовной.

В ответном слове настоятель храма равноап. князя Владимира в Новогирееве г. Москвы протоиерей Алексий Батаногов продолжил тему распределения времени, а также подчеркнул, что невозможно говорить о пастырской аскетике, не учитывая при этом роль семьи священника в его жизни.

Подводя итоги обсуждения, проректор Православного Свято-Тихоновского богословского института протоиерей Николай Емельянов поблагодарил всех участников дискуссии и анонсировал продолжение регулярных пастырских семинаров в дистанционном формате, что позволит и в будущем собирать для обсуждения актуальных и важных тем духовенство из различных регионов.

Информационный источник: https://priest.today